○東北町疾病等により休業した職員の職場復帰支援規程

令和5年4月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)により休職等の期間中にある職員の円滑な職場復帰を図るために行う支援(以下「職場復帰支援」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 休職等 東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号)第13条に規定する病気休暇及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職をいう。

(2) 職場復帰支援プログラム 治療の一環として、人事担当課及び復帰支援実施職場において補助的な作業等を個別に段階的に行うことにより、職員の円滑な職場復帰を図ることを目的とした訓練をいう。

(3) 保健スタッフ 町が選任した産業医及び衛生管理者をいう。

(職場復帰支援)

第3条 職場復帰支援は、休職等の期間中にある職員の職場復帰に当たり、当該職員の負担の軽減、自信の回復、疾病等の再発防止を図るため、主治医、家族等と連携を図りながら、職場復帰可能の判断、職場復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)の作成及び実施並びに職場復帰の判定等により行うものとする。

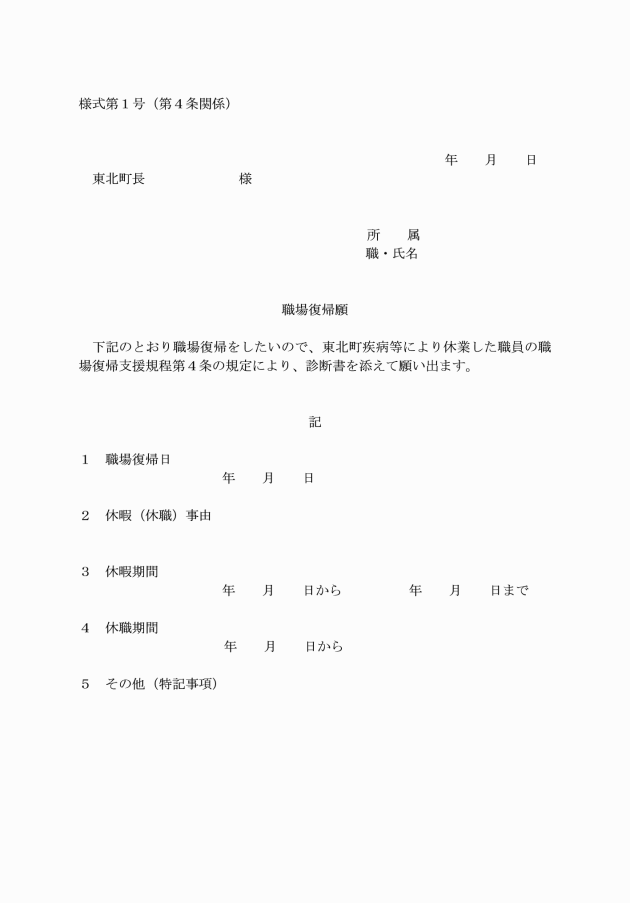

(職場復帰の申出)

第4条 30日を超える休職等の期間中にある職員が職場復帰しようとするときは、原則として職場復帰しようとする日の3週間前までに所属長を通じ人事担当課長に職場復帰願(様式第1号)に主治医の診断書を添えて申し出るものとする。

2 病気休暇期間が30日を超える職員が職場復帰しようとするときは、所属長を通じ人事担当課長にその旨を申し出るものとする。

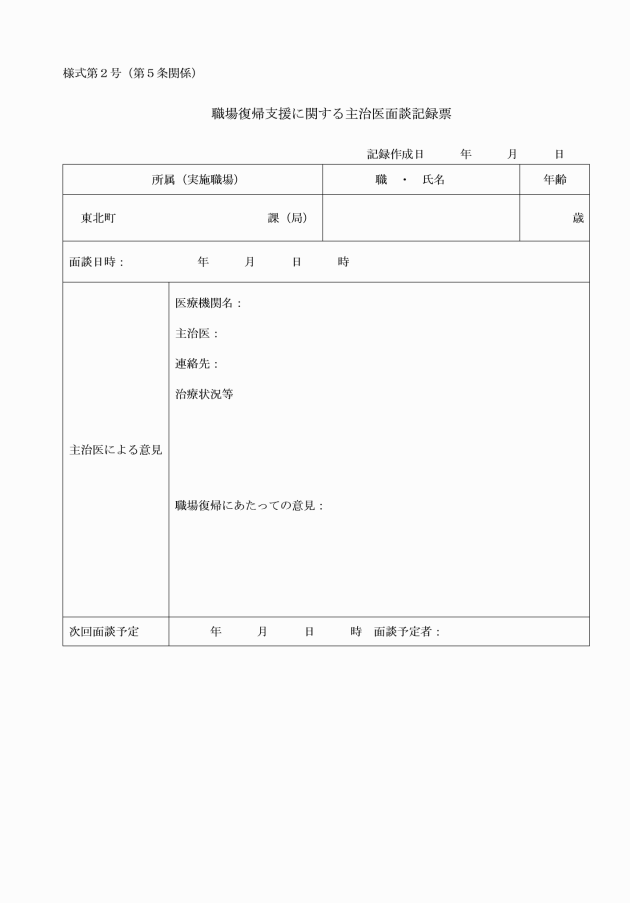

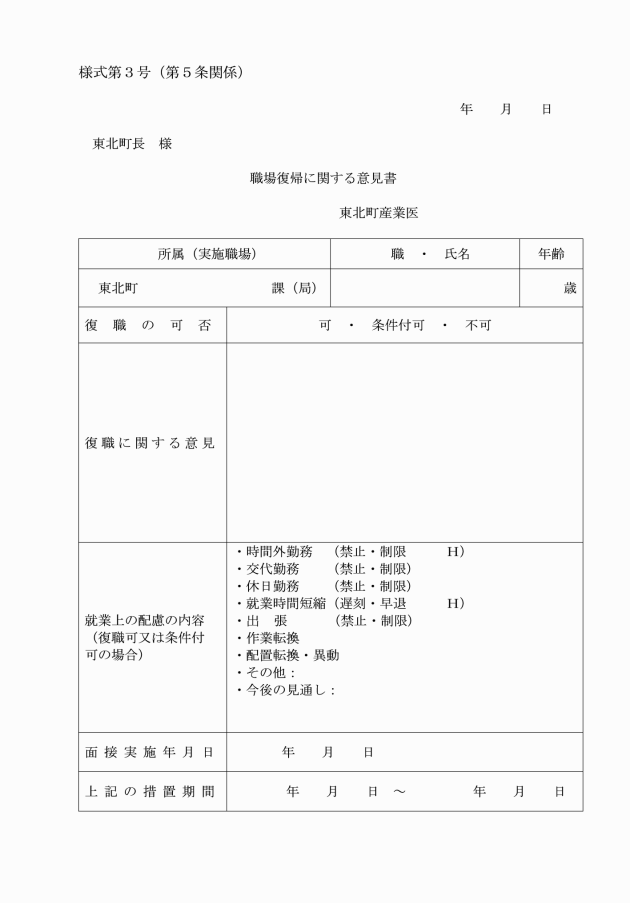

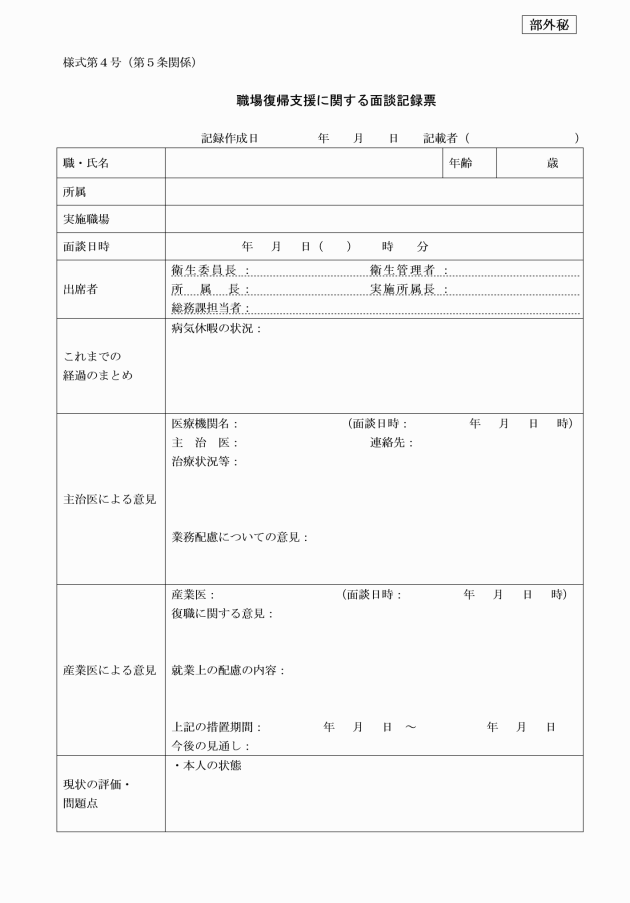

2 職場復帰可能の判断は、職場復帰支援に関する主治医面談記録票を基に、人事担当課長が保健スタッフその他人事担当課長が必要と認める者の意見を取りまとめ、及び必要に応じて当該職員の面談を実施するものとする。

(支援プログラムの対象)

第6条 支援プログラムの対象となる職員は、30日を超える休職等の期間中にある職員又は病気休暇期間が30日を超えない場合でも1年間に関連する疾病等を繰り返す職員であって、病状が安定してきており、職場復帰を希望している者とする。

(支援プログラムの申出等)

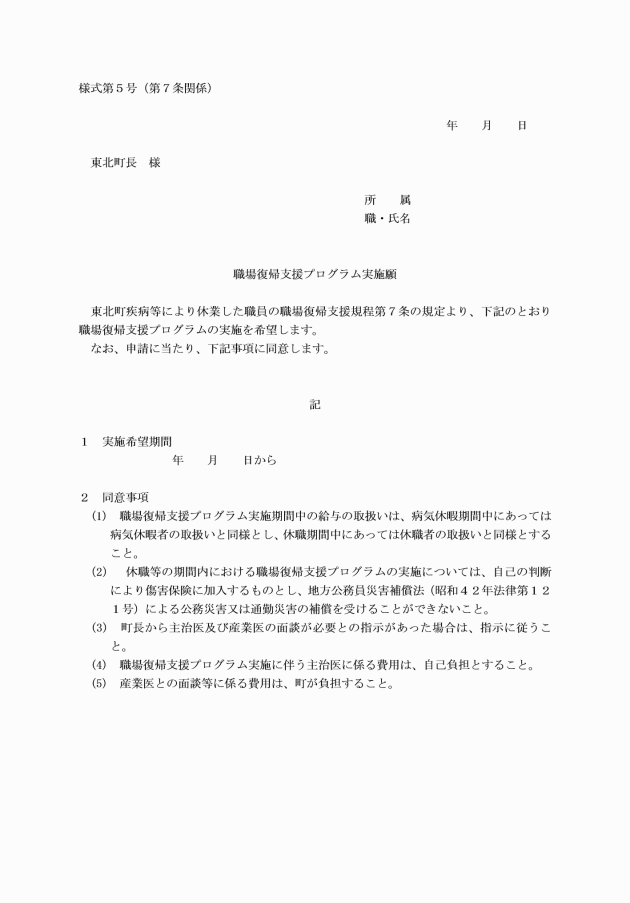

第7条 支援プログラムの実施を希望する職員は、職場復帰支援プログラム実施願(様式第5号)により所属長に申し出るものとする。所属長は提出された職場復帰支援プログラム実施願を速やかに人事担当課長に提出しなければならない。

2 人事担当課長は、前項の実施願の提出があったときは、その必要性を検討し、必要であると判断され、かつ、任命権者が許可したときに支援プログラムによる支援を実施するものとする。

3 前項の規定により支援プログラムを実施することとなったときは、人事担当課長は、支援プログラムを行うための復帰支援実施職場(以下「実施職場」という。)を速やかに決定するものとする。

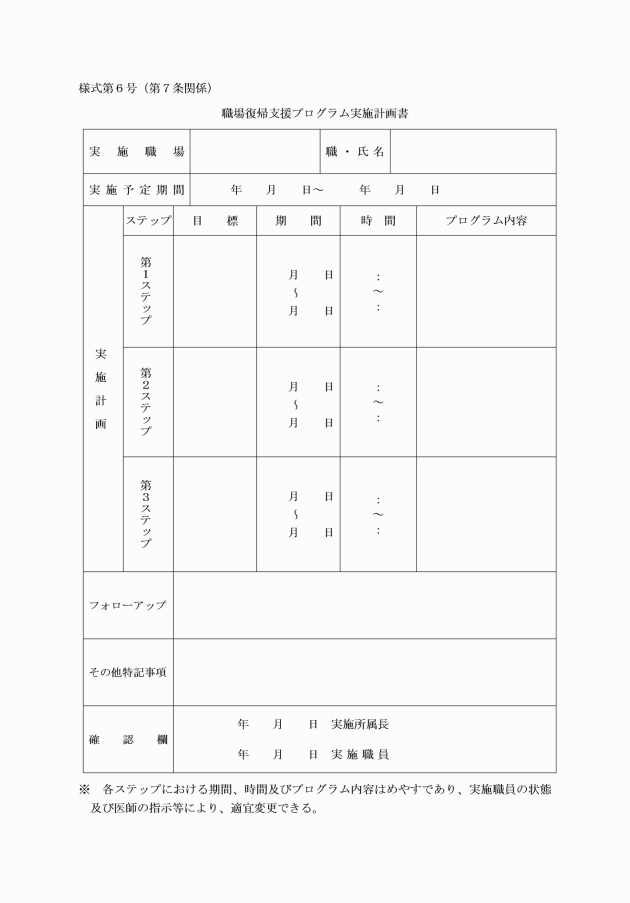

4 人事担当課長は、支援プログラムを実施する職員(以下「実施職員」という。)の家族からの情報、職場復帰支援に関する主治医面談記録票を基に、保健スタッフ、実施職場の所属長(以下「実施所属長」という。)及び実施職員と連携し、職場復帰支援プログラム計画書(様式第6号)を策定するものとする。

(支援プログラムの実施内容等)

第8条 支援プログラムの実施については、その実施職場における業務の内容に沿ったものとする。

2 支援プログラムの実施場所は、人事担当課及び実施職場とする。ただし、これにより難い場合は、人事担当課長、保健スタッフ、主治医等の関係機関で協議を行い、決定するものとする。

3 実施所属長は、支援プログラムの開始に当たり、前条第2項の許可を受け、実施職員に趣旨、実施計画、実施上の留意点等を説明し、支援プログラムが円滑に実施できるよう配慮するとともに、必要に応じて実施職員の家族、主治医、人事担当課等と連携を図るものとする。

4 実施所属長は、支援プログラムが治療の一環であることを認識し、実施職員に対して業務命令を行ってはならない。

(支援プログラムの期間)

第9条 支援プログラムの期間は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととし、原則1箇月程度とする。ただし、人事担当課長は、支援プログラムの状況等から、期間を延長した方が効果があると認められる場合は、1月の範囲内でこれを延長することができる。

(支援プログラム中の状況報告)

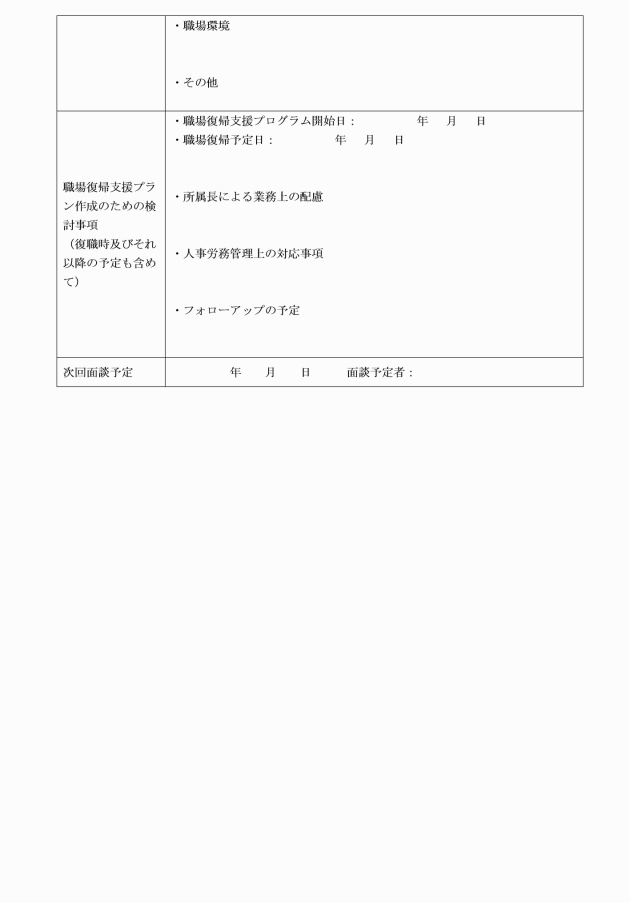

第10条 人事担当課長及び実施所属長は、支援プログラムの実施期間中にあっては、その実施状況、実施職員の病状等を把握するように努めなければならない。

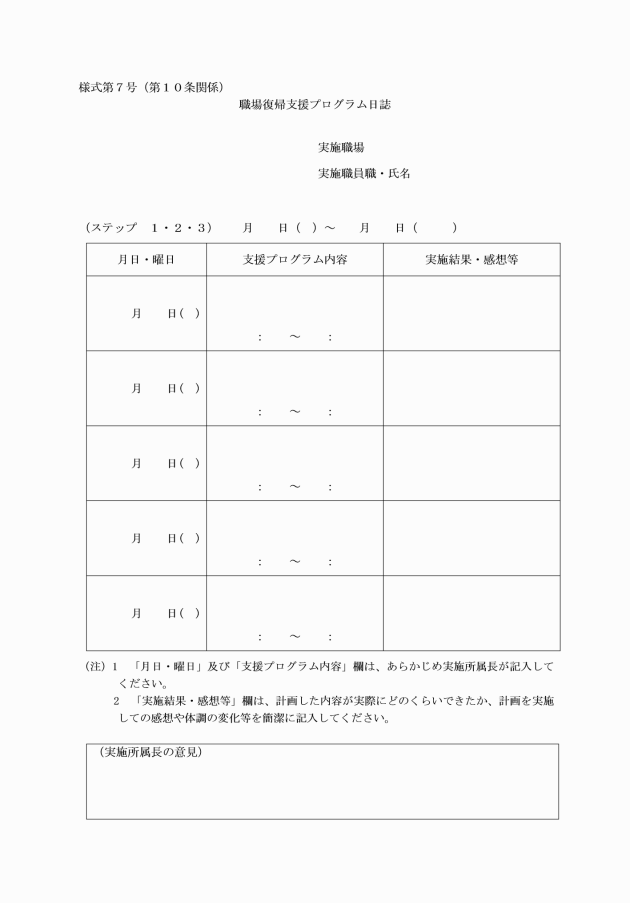

2 実施職員は、支援プログラムの効果を把握し、その実施状況等を職場復帰支援プログラム日誌(様式第7号)に記載し、実施所属長に提出するものとする。実施所属長は記録内容を確認し、必要に応じて意見を記載するものとする。

(支援プログラムの結果報告)

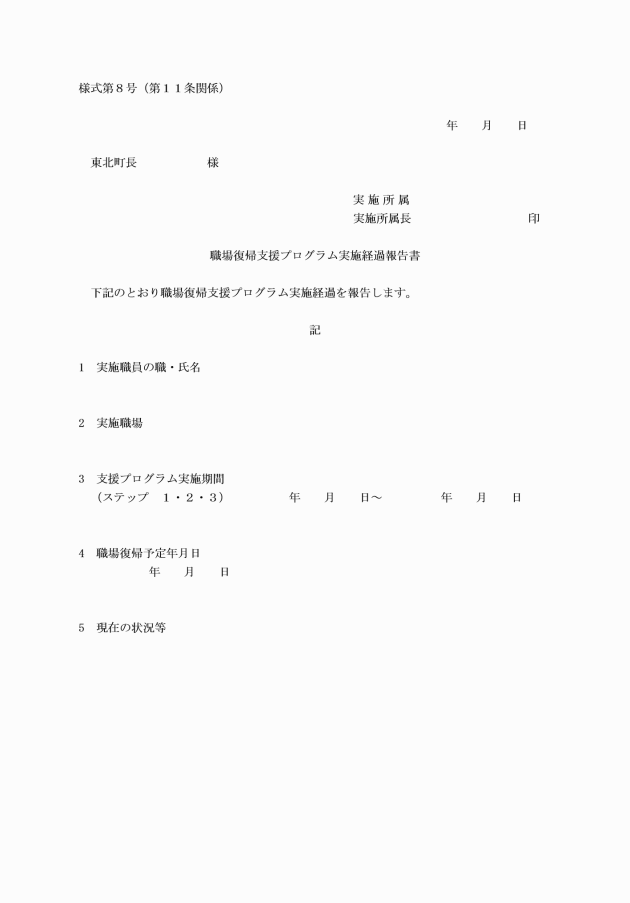

第11条 支援プログラムの実施中に、実施所属長は職場復帰支援プログラム実施経過報告書(様式第8号)により、人事担当課長を経由して任命権者に報告するものとする。

(支援プログラムの中止)

第12条 実施所属長は、実施職員の心身の状況等が支援プログラムに耐えられないと認めるとき又は支援プログラムを継続することが適当でないと認めるときは、速やかに人事担当課長と協議し、支援プログラムを中止するものとする。

(支援プログラム実施期間中の給与等の取扱い)

第13条 支援プログラム実施期間中の給与の取扱いは、病気休暇期間中にあっては病気休暇者の取扱いと同様とし、休職期間中にあっては休職者の取扱いと同様とする。

2 休職等の期間内における支援プログラムの実施については、自己の判断により傷害保険に加入するものとし、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務災害又は通勤災害の補償を受けることができない。

3 支援プログラムの実施に伴う主治医に係る費用は、実施職員の負担とする。

(職場復帰判定)

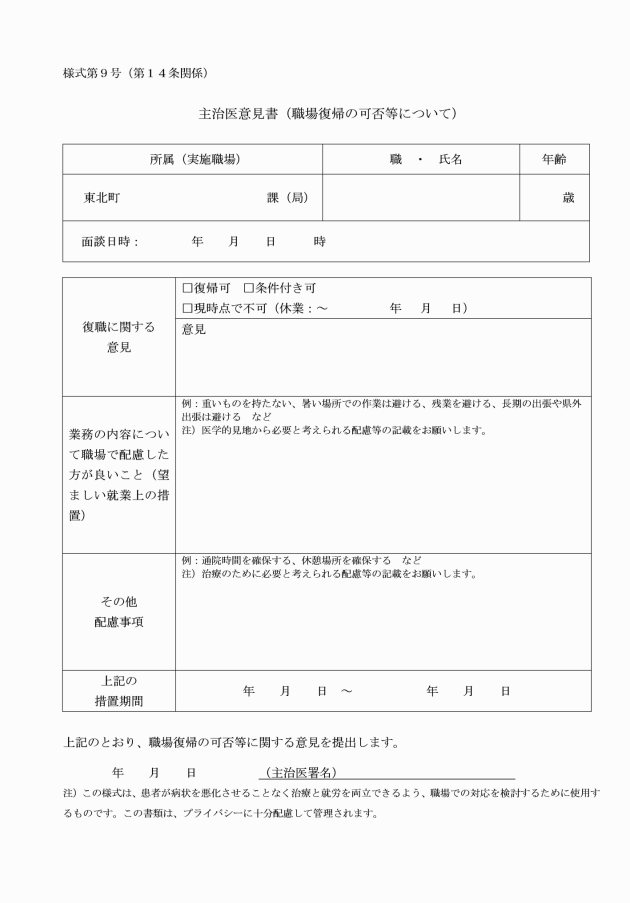

第14条 実施職員は、支援プログラムが終了する日の前日までに、主治医意見書(様式第9号)を提出するものとする。

2 人事担当課長は、前項の規定により提出された主治医意見書を基に復帰可能の判定を行い、復帰可能の判定を受けた実施職員は、復職できることとする。この場合において、当該主治医意見書は東北町職員の病気休暇に関する規定(平成31年東北町訓令第7号)第3条に規定する復帰時における診断書の提出があったものとみなすものとする。

(職場復帰後の支援)

第15条 実施所属長は、実施職員が支援プログラムを終え職場復帰をした後も、面談等により勤務の状況の確認を行い、心身の健康問題の再発の防止に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第16条 休職等の期間中にある職員に係る要配慮個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。)の取扱いについては、当該職員の同意を得た上で慎重かつ適正に行い、職員が不利益を被ることのないよう配慮しなければならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。